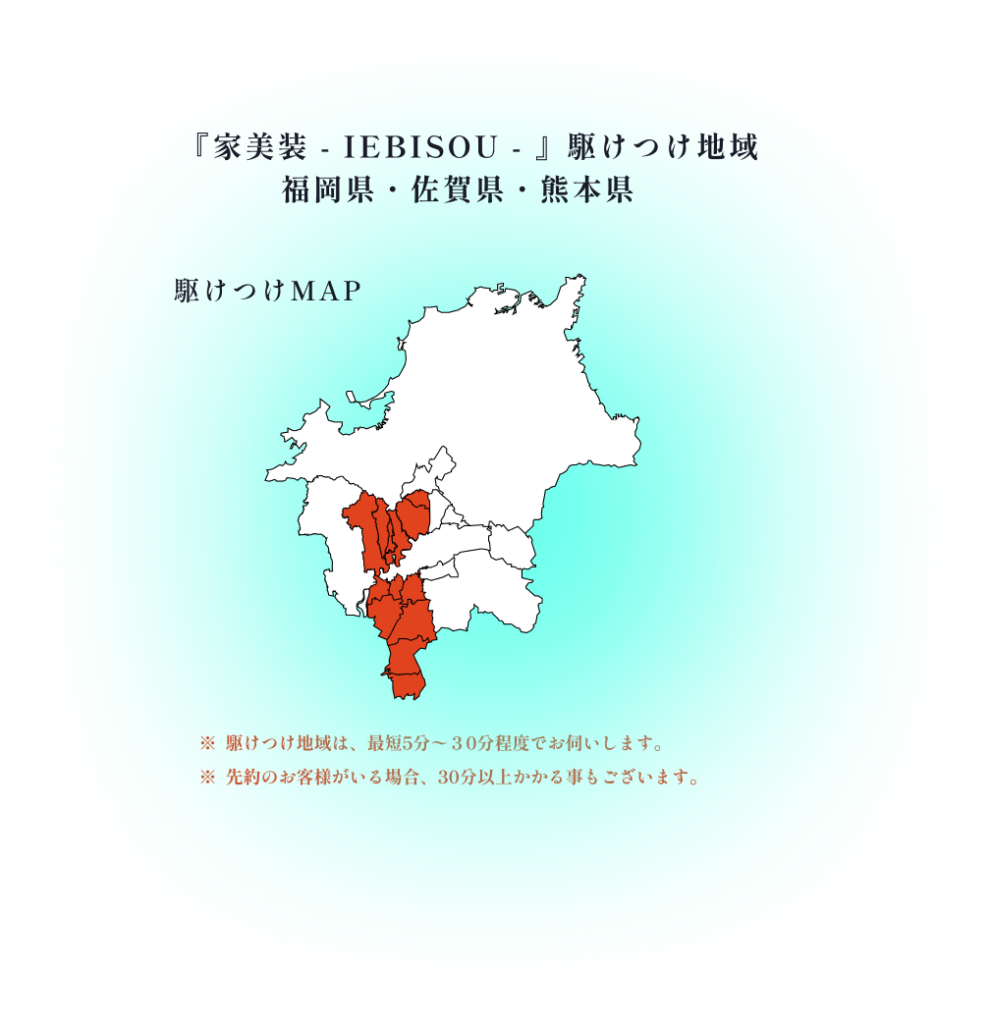

はじめまして、福岡県・佐賀県・熊本県(一部地域)の以下の駆けつけ地域を中心に【襖・障子・畳・網戸】の張り替えを行う専門店『 家美装(いえびそう)』です。

- 福岡県 柳川市・大牟田市・みやま市・筑後市・大木町・大川市

- 佐賀県 神埼市・鳥栖市・吉野ヶ里町・上峰町・みやき町・基山町

- 熊本県 荒尾市

和室は四季を楽しみ、自然を感じることができる日本伝統の住居です。障子や襖で仕切られており、床には畳が敷かれ、風や光を心地よく取り込こむことができるので快適に過ごすことができます。

洋室が一般的になった現代の日本の住まいでは、マイホーム購入やリフォームをする際、和室を設けるなら「モダンな和室」がいいという方が増えています。

そこで今回は、和室をリフォームに役立つ各部位の名前や役割についての解説をしていきます。実際に和室のリフォームをする際のお問い合わせで、各部位の名前がわからずお困りの方もいらっしゃいますのでこの記事を作成しました。

ご自宅の和室リフォームにお役立ていただけると幸いです。

和室の役割とは?

和室にはさまざまな役割があり、ひとつあると以下のような用途で使うことができます。

- 客間として法事のときなどに来客をもてなす

- 布団を敷いて寝室として使う

- 仕事をする際に書斎やワークスペースとして使える

- 子供部屋やお昼寝場所として使う

- 仏間として利用する

- リビングとして使用する

和室のメリットは、その汎用性の高さとライフスタイルによってさまざま使い方ができるところです。

また、和室の畳は調湿効果に優れているため、空気清浄効果やリラックス効果があり、快適に過ごすことができます。

和室の歴史と建築様式(けんちくようしき)について

現代の日本における建築様式は「寝殿造り(しんでんづくり)」「書院造り(しょいんづくり)」「数寄屋造り(すきやづくり)」の3つに分類されます。

その建築様式からは、当時の暮らしや文化が映し出され、日本独自の建築スタイルや工法が見られ、現代の住居にも伝統として受け継がれています。

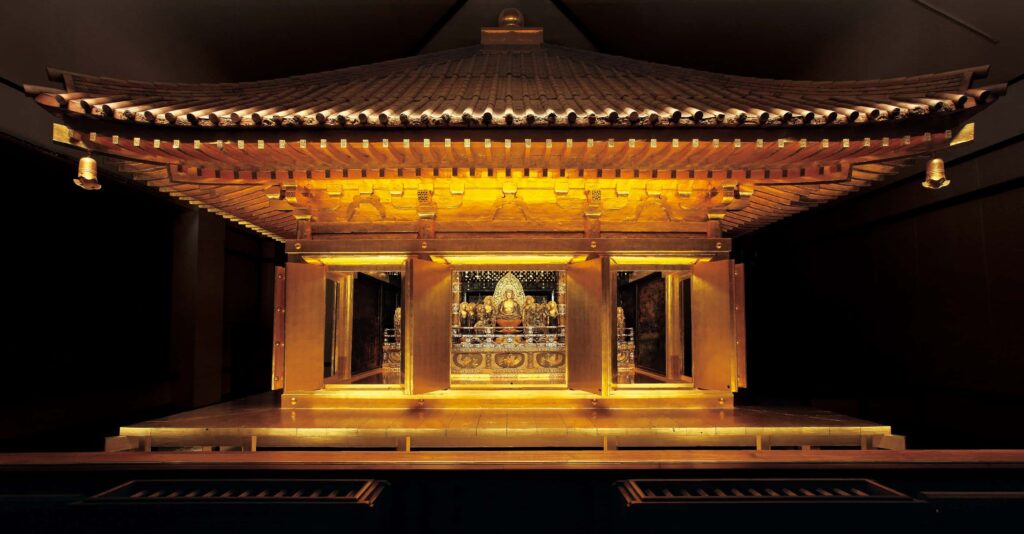

寝殿造り(しんでんづくり)「中尊寺金色堂」

| 時代 | 平安時代 |

| 特徴 | 平安時代の貴族が住んでいた屋敷で、自然との調和を重視した上品で繊細な造り。敷地内には樹木・池などがあり、常に自然を感じられる佇まいで、貴族の美意識が表現されているのが特徴です。 各部屋には仕切りがなく、代わりに簾(すだれ)や屏(びょうぶ)が使われていました。 |

| 代表的な建物 | ・京都御所 紫宸殿(きょうとごしょししんでん) ・東三条殿(ひがしさんじょうどの) ・中尊寺金色堂(ちゅそんじこんじきどう) |

書院造り(しょいんづくり)「二条城二の丸御殿」

| 時代 | 室町時代から江戸時代初期 |

| 特徴 | 書院とは書斎のことを指します。本来は「武家造り(ぶけづくり)」と呼ばれ、武士にとって大切な書院が建物の中心に配置されました。 また、襖や障子などの間仕切りも登場し、畳が敷き詰められた座敷が誕生しました。 床の間・雨戸・縁側・玄関なども誕生していることから、現代の和室の基本が書院造りと言われています。 |

| 代表的な建物 | ・慈照寺銀閣寺東求堂(じしょうじぎんかくじとうぐどう) ・西本願寺(にしほんがんじ) ・二条城二の丸御殿(にじょうじょうにのまるごてん) |

数奇屋造り(すきやづくり)「伏見稲荷大社御茶屋」

| 時代 | 安土桃山時代から江戸時代以降 |

| 特徴 | 茶室の建築様式を取り入れた日本の伝統的な住宅の様式。千利休(せんのりきゅう)によって作りあげられた、格式や形式にとらわれずシンプルな作りが特徴です。 家にいながらも四季を感じられる庭園や周囲の風景を楽しむ間取りは、質素でありながら洗練されており、現代の建築様式にも引き継がれています。 |

| 代表的な建物 | ・桂離宮(かつらりきゅう) ・妙喜庵(みょうきあん) ・修学院離宮(しゅがくいんりきゅう) ・伏見稲荷大社御茶屋(ふしみいなりたいしゃおちゃや) |

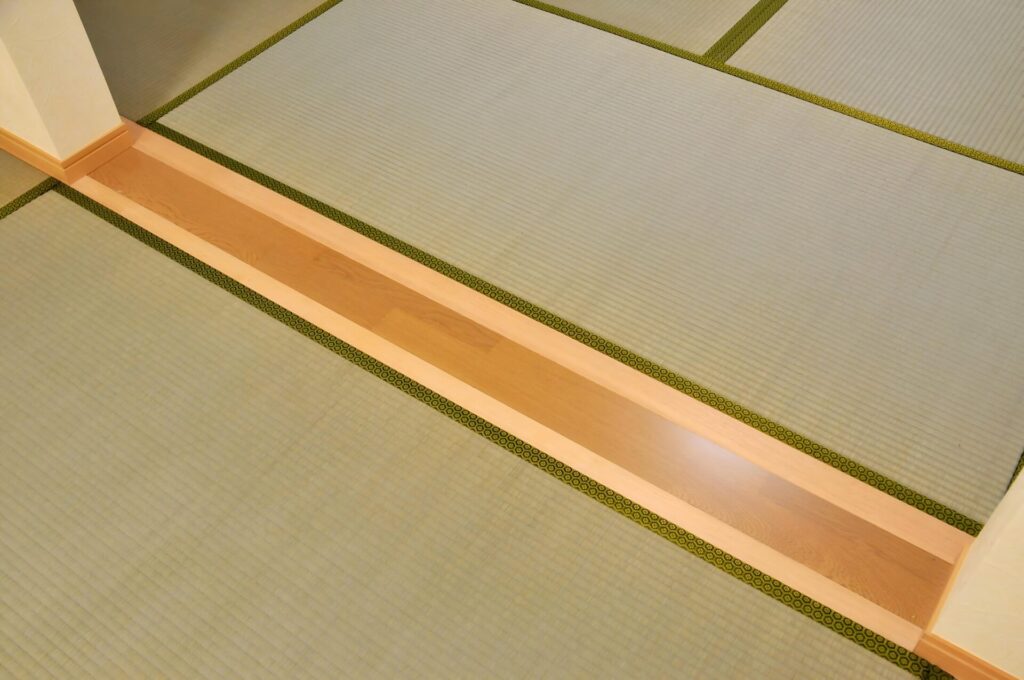

和室の各部位の名称と役割について

こちらでは、和室を構成する各部位についての名称と役割について解説していきます。

欄間(らんま)

天井と鴨居もしくは長押との間にある開口部のことで、風通しや採光を目的としています。鴨居と長押し、天井の間にはすき間ができてしまい、壁ですき間を防ぐこともできます。

しかしながら、それでは換気や採光がしにくくなるため、欄間が利用されるようになりました。

欄間があることで、襖や障子などの建具を閉めていても、換気ができ外の光を取り込むことができます。

また、通風や採光という実用的な目的以外にも、室内装飾のために格子(こうし)や花や鳥・風景などが彫りこまれています。

鴨居(かもい)

和室の襖や障子などの建具を支え、スライドさせるための溝がついた横木のことを指します。

鴨居があることで襖や障子を立てた状態にでき、開閉することができます。

鴨居の名前についてはさまざまな意見がありますが、下にある「敷居(しきい)」に対し上にあることから「上居(かみい)」と呼ばれていたものが次第に変化し、「鴨居」と呼ばれるようになったと言われています。

書院(しょいん)

床の間の横に設けられた書斎の機能が備わった座敷飾り。

元々は書物を読み書きをするために固定された机でしたが、鎌倉〜室町時代に装飾の機能へと変化しました。

書院には、「付書院(つけしょいん)」と「平書院(ひらしょいん)」があります。

写真左側のように写真左側の縁側に張り出して出窓のように設置され、障子がついているタイプを付書院といい、出窓にはなっておらず柱と柱の間に小さな明かり障子のみが設置されたタイプを平書院と呼びます。

床の間(とこのま)

「座敷の顔」とも言われており、和室全体を特色づける重要な空間で、和室の壁面に設けられた、畳よりも一段高くなっているスペースのことを指します。

これは諸説ありますが、室町時代に身分の高い人をもてなすために、一段高い場所を設けたことが始まりとされています。

床の間には掛け軸や花・壺などを飾り、来客をおもてなしするための雰囲気作りに使用されます。

障子(しょうじ)

木の枠に和紙が貼られ、間仕切りや窓に用いられる建具のことです。

室内に光を和らげて通し、心地よい明かりを取り込むことができるので、安らげる空間を演出することができます。

また、吸湿効果や断熱効果が高く、障子があることで夏は涼しく冬は暖かく快適に過ごすことができるのが特徴です。

敷居(しきい)

襖や障子などの下部に取り付けられている、鴨居と対になっているレールの役割をする部材のことを指します。

襖や障子を開閉するために、鴨居とセットで使用されますが、部屋を仕切るという目的もあります。

「敷居が高い」ということわざがありますが、元々は「不義理や面目のないことがあり、その人の家に行きたくない」」という意味でしたが、近年では「気軽に近づけない」や「心理的なハードルが高い」などという意味で誤用される傾向にあります。

竿縁(さおぶち)

和室の天井を支える長い木のことを指し、天井板と竿縁により格子状にみえるのが特徴です。

一般的に、床の間に対して平行になるように配置されています。

素材にはスギやヒノキ・竹などが使用され、天井板同士の接合部にすき間があるため、通気性に優れています。

天井板(てんじょういた)

天井の仕上げ面を作るための板のことで、天井そのものを指すこともあります。

木材の種類や色・厚み・長さ・幅・重ね合わせ部分の木目処理の種類によって、バリエーションがさまざまです。

木ならではのテクスチャーや風合いを活かした温かみのある空間が作れ、木の種類や色味などで異なる雰囲気を演出することができます。

そのため、和風からモダンまでさまざまなデザインと調和します。

廻り縁(まわりぶち)

廻り縁は、天井と壁が接する部分に取り付けられた部材のことで、天井と壁の接続部分を美しく仕上げ、すき間が目立たないように隠す役割があります。

木製のものが多く、天井板と壁の間に設置されます。和室では天井が板状の素材、壁が塗り壁やクロスの場合が多く、その取り合いをキレイに見せるために使われます。

長押(なげし)

和室の壁面を囲むように一周している木製の部材のことで、柱と柱を水平につなぐ役割があります。

ハンガーやフックなどをかけたり、絵や写真を飾ったり、収納として活用できるのが特徴です。

元々は柱を固定するための役割でしたが、現在では和室の雰囲気を演出するアクセントとしての要素が強くなっています。

仏間(ぶつま)

仏壇や位牌(いはい)を置く場所で、祖先の例を祀るスペースのことです。

仏間は、どこの住宅でも備えられてきましたが、次第にスペースにゆとりがなくなり、場所を確保するのが難しくなってきています。

当初は和室を作り、床の間の横に設置されるのが一般的で、床の間も兼ねて仏間とされることが多かったと言われています。

軸回し(じくまわし)

仏間に設けられる観音開き(かんのんびらき)の襖戸(ふすまど)のことで、扉を開いたままスライドさせて納めることができる建具のことを指します。

開いた状態でスライドさせるため開いた扉が邪魔にならず、壁の中に収納できるためすっきりとしたイメージを作り出すことができます。

床脇(とこわき)

床の間のとなりに設けられるスペースで、違い棚や天袋・地袋・などが備わった装飾的な場所を指します。

床の間や書院とともに、書院造りの和室を構成するうえで重要な部分になります。

床の間に向かって右側に設置されることが多く、天袋や地袋がないタイプや違い棚に代わる「釣り棚(つりだな)」「通り棚(とおりだな)」「箱棚(はこだな)」などが配置されるなど、デザインも豊富なのが特徴です。

天袋(てんぶくろ)

天井に接して配置された戸棚や物入れのことを指します。

床の間の隣の床脇の天井に接して設けられるのが一般的ですが、デザインによっては省かれることもあります。

天井面の高い位置にあるため、日常的によく使うものを入れておくのには不向きですが、季節外の衣料品や飾り物・思い出の品を収納しておくのには重宝します。

地袋(じぶくろ)

床面に接して設置された高さが低い戸棚や物入れのことを指します。

通常は床脇の下部や窓下などに設けられ、開閉部は引き違いの小さな襖が使用されています。

床やソファーに座ったまま物が出し入れでき、貴重品や季節の飾り物を収納したりするスペースとして活用できます。

違い棚(ちがいだな)

床の間や書院の脇に設けられている、書院造の座敷飾りのひとつ。

機能的に何かを置くことを目的としているわけではないため、そこまで丈夫な作りではありません。

違い棚の組み合わせ方により、床の間の雰囲気を変えるなど、室内装飾としても大切な役割を担っています。

床柱(とこばしら)

床の間に立つ柱のことで、床の間の構成上その中心となり意匠的な役割をする柱です。

天井や床を支えるなど構造面では機能していませんが、床の間の風格や和室全体の印象を左右し、主人や家主の権威性や趣味性を表現するシンボルとなります。

和室のリフォームなら専門店にお任せ

自分で和室のリフォームや修理をする場合は、和室の各名称を覚えておかないと、手順や検索が難しくなり、思惑通りにいかない可能性が高くなります。しかし専門店であれば、まず現場見積りに行くので、和室の各名称をわざわざ覚えなくても済みます。

そのほか、専門店に依頼をおすすめする理由としては以下のようなことがあげられます。

- リフォームの経験が豊富

- 和室についての知識がある

- 工事後のアフターフォローが充実している

- 住宅のさまざまなことについて相談できる

- 費用を抑えつつ満足できる仕上がりにしてもらえる

また、安心して依頼ができる業者選びのためには、SNSやGoogleなどを活用し、口コミや評価を確認しておくことが大切です。

ホームページに施工の実績写真が開示されているか、訪問や電話した際の担当者の説明が丁寧でわかりやすいかなども重要です。

まとめ

今回は、和室の各部位について名称や役割などについて解説しました。和室がひとつで以下のようなさまざまな役割を果たします。

- 客間として来客をもてなす

- 寝室として使える

- 書斎やワークスペースとして使える

- 子供部屋として使える

- 仏間として利用する

- リビングとして使える

和室の各部位の名前はご存じない方が多いかもしれませんが、知っておくと自分で和室作りをする際やリフォームのときに役立ちます。

専門店に依頼をすれば、思い通りの仕上がりになるだけでなく、このような和室の名前も調べて覚える必要は全くありません。

近年では、マイホームを建てる際に和室を設けない方が多い傾向にあり、和室になかなかなじみがないという方もいらっしゃるかもしれません。和室には当時の日本人の知恵や知識が豊富に詰まっており、生活様式や文化が垣間見えるため、日本ならではの魅力がたくさんあります。

ご自宅のリフォームを検討されている方は、ぜひ一度専門店に相談し、素敵な和室作りにお役立てください。

弊社『家美装 – IEBISOU – 』は、ふすま・障子・網戸・畳の張替え専門店です。

張替え業以外にもリフォーム業も得意としており、張替えのご依頼から始まり、ちょっとしたお家の修理や改築・大きなリフォームのご依頼までお客様の環境やタイミングに合わせて、お家のお困りごとを弊社1社で丸っとご対応させていただいております。

現在は以下3店舗を運営しております。

- 家美装 柳川・大川店

- 家美装 神埼・鳥栖店

- 家美装 大牟田・荒尾店

張替え業以外のリフォーム関連のご依頼では以下のようなお家のお困りごとを対応しています。

詳しい実績やご依頼のご相談はいつでもお気軽に家美装までお電話ください。

- クロスの張替え

- 床(フロア)の張替え

- 波板交換

- 人工芝新設

- 窓の取り付け/交換

- 手すり取り付け

- カーテン取り付け

- 水回り工事(キッチン/トイレ/お風呂)

- 外構工事(ガレージ・バルコニー)

- 外構工事(塀/柵)

- その他、リフォーム

- etc.

弊社のサービス対応地域は以下になります。

- 福岡県

柳川市, 大川市, 大牟田市, みやま市, 筑後市, 大木町 - 佐賀県

神埼市, 鳥栖市, 吉野ヶ里町, 上峰町, みやき町, 基山町 - 熊本県 荒尾市

また、弊社は同じ店舗・サービス対応地域内で『お助け110番』という便利屋業もサービス展開しております。

お助け110番では、高いところの電球交換から始まり、家具移動や窓拭き、不用品引き取りなど、家族や友人など誰かに依頼するほどでもないちょっとした日頃のお家のお悩みを解決する便利屋業も行っております。

- 電球交換

- 剪定・伐採

- 草むしり

- 防草シート張り

- 雨どい清掃・交換

- ドアノブ交換

- 家具移動

- 不用品片付け

- 窓拭き・床の清掃

- ハウスクリーニング(お風呂/洗面台/トイレ/キッチン/換気扇)

- その他、ちょっとしたお家のお悩み

私たちは、ちょっとしたお悩みからお家の大きなリフォームまで『家美装』・『お助け110番』で幅広く/柔軟にお客様の要望に対応しております。

『家美装』でも『お助け110番』でも、お家のことでお困りの際はいつでもお気軽にご相談/お問い合わせください。

スタッフ一同心よりお待ちしております。

家美装 オーナー 吉田 亘児