襖(ふすま)は遠い昔から日本で使われている、伝統ある建具で引き戸の一種になります。これからマイホームを購入し和室を作りたい方や、現在ご自宅にある和室の雰囲気を変えたいと考えている方もいるかと思いますが、どんな襖を選べばいいのか迷っていませんか?

実は襖そのものにはさまざまな種類があり、襖紙(ふすまがみ)と呼ばれる、襖の上から張る紙や布にもいろいろな種類があります。また、襖というと伝統的な和柄を思い浮かべる方が多いと思いますが、現代の襖紙のデザインはお部屋を現代風にしてくれるおしゃれなものが豊富に販売されています。

そこで今回は、ご自宅の和室を快適にするためにぴったりの襖選びのポイントをいくつか解説していきますので、ぜひ参考にしていただけると嬉しいです。

和室における襖(ふすま)の重要性と役割

日本の和室において、襖は非常に重要な役割を果たしています。

部屋の間仕切りやインテリアとしてのイメージが強いかもしれませんが、襖の重要性は以下のようなことになります。

- 内側に空気の層ができるので高い断熱効果が期待できる

- 湿度が高い日本の気候に適しており、湿気を吸収・放出するなど湿度を調節する効果がある

- 有害物質(たばこの煙など)を吸収する効果がある

- 日本の芸術として楽しむことができる

- 通気性が良く、室内の空気の流れを良好に保つ

- デザイン次第で洋室にも違和感なく合わせられる

このように、襖にはさまざまな役割や魅力があるので、日本の和室においてなくてはならない存在です。

昔の襖と現代の襖の違い

襖は平安時代から使用されていたというほど歴史の長い建具になります。

平安時代は、現代のような間仕切りとしての使い方ではありませんでした。平安時代の貴族は、住宅の部屋に仕切りがなく通気性を優先した神殿作りだったそうです。そこで、空間を仕切るために使われていた屏風(びょうぶ)や暖簾(のれん)をまとめて襖障子(ふすましょうじ)と呼んでいたそうです。

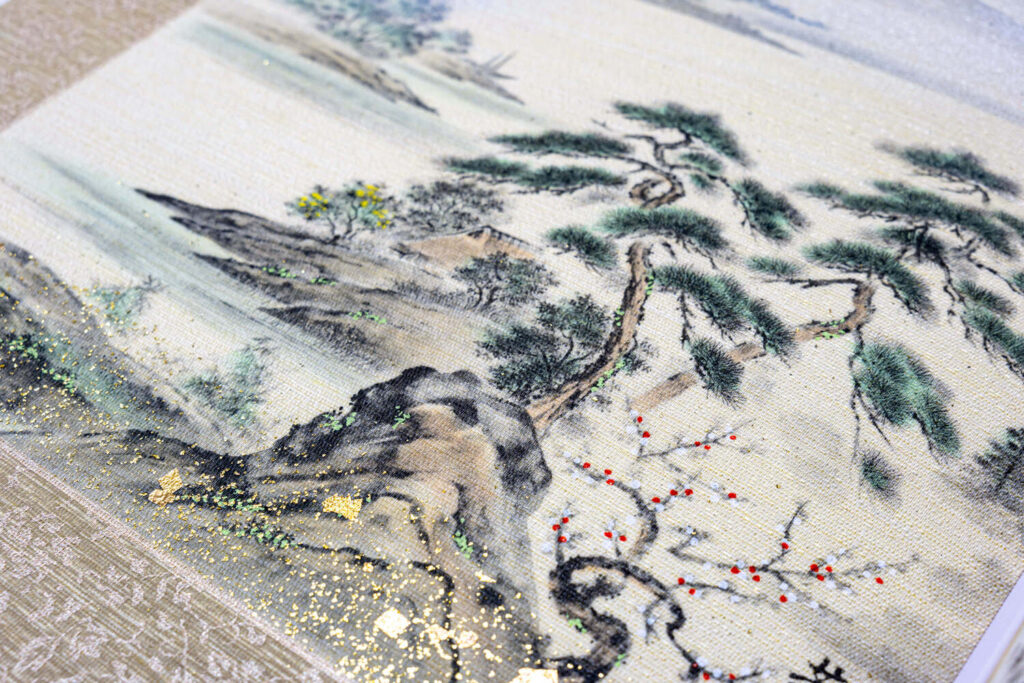

そして、昔の襖紙の柄は日本の伝統的な文様「桜・松竹梅・雲竜・雲・鯉・市松模様・扇・山脈・岩など」が良く使用されていました。

しかし、和室と洋室が混在している現代の住居では、和モダン・レトロ・シンプル・ポップ・キャラクターなど、昔の襖では考えられないようなさまざまなデザインの襖紙が豊富に販売されています。

また、襖は古臭いというイメージを持たれる方もいらっしゃるかもしれませんが、襖や襖紙の種類によって、お部屋を自分らしくおしゃれに表現することが可能です。

襖選びの5つのポイント

襖選びに失敗しないためにはどのようなことに気をつければ良いのでしょうか?

失敗しない襖選びのためには以下の5つのポイントを理解しておくことが大切です。

ポイント①:襖の種類で選ぶ

襖の種類は大きく4つの種類に分けられます。こちらでは襖の種類について特徴を解説していきます。

本襖(ほんぶすま)

本襖は4種類の中でも一番歴史の長い襖になります。別

名で「和襖(わぶすま)」と呼ばれ、骨組みである組子(くみこ)の上に和紙や布が数枚張り付けてあります。

そのため、内側に空気の層ができるので断熱効果が非常に高いのにも関わらず、通気性がとても良いので部屋の空気の流れを良好に維持することができます。

また、職人が特殊な技術を用いて1枚1枚手作業で造られる本襖は、反りやねじれに非常に強く何十年と使い続けることができます。

さらに、本襖の縁(ふち)は簡単に取り外すことができるため、何度も襖紙の張り替えすることができるのも他の種類の襖と大きく異なる利点です。

本襖は、大量生産をすることができないため高価ですが、高級感もあり定期的に襖紙を変えて気分をリフレッシュしながら何十年と使い続けることができるため、長い目で見ると反りやねじれにも強くもっともコスパの良いおすすめの襖の種類です。

戸襖(とぶすま)

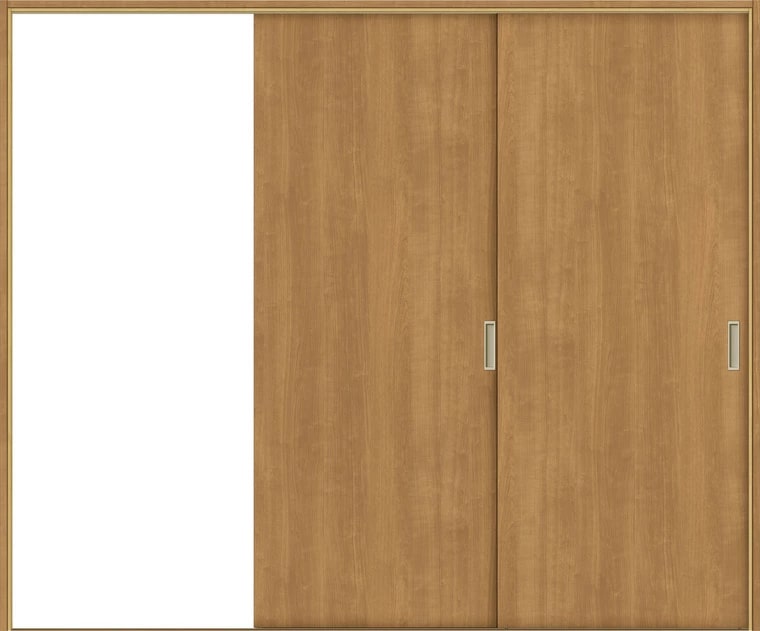

戸襖は和室と洋室が混在している住居で、間仕切りとしてよく使用されています。

最近では、洋室のリビングの隣に和室があることが多く、その間仕切りとしてもよく使われているかと思います。和室側には襖紙が張ってあり、洋室側は壁紙やクロスが張ってあるのが一般的です。

戸襖の素材は主にベニヤ板のため、重量があり丈夫なところが特徴です。

しかし、ふすまの縁や枠の取り外しができないため襖紙や壁紙・クロスを剥がして張替えすることは難しく、張替える際には、重ね貼りが多く用いられます。

また、本襖のように組子の構造になっていないため、年々反りやねじれが強くなってきますので何十年も使い続けるものではなく、一定期間経ったら襖の新調を行うことが多いです。

段ボール襖

最近のアパートやマンションなどの集合住宅で、見かけるのが段ボール襖になります。

段ボール襖は、機械で大量に生産することができるため「量産襖(りょうさんふすま)」とも呼ばれてます。

安価で軽く、女性でも簡単に持ち上げることができ手軽さが最大の特徴です。芯材には名前の通り段ボールが使用されており、湿気防止のためアルミ箔が貼られていります。

安価で量産が可能な半面、耐久性が弱く戸襖同様に枠を取り外すことができないので張替えには向いておらず、基本的には使い捨てとなります。

見た目はシンプルでおしゃれ且つ値段も廉価ですので、部屋の模様替えと一緒に段ボール襖を新調される方も多くいらっしゃいます。

発泡スチロール襖

発泡スチロール襖も、量産襖の一種となります。

先ほどの段ボール襖と似ており、芯材に段ボールでなく発泡スチロールが使われています。こちらも、アパートやマンションなどで使用されることが多い襖になります。

素材となるプラスチックには「スチレン」と「スチロール」の2種類がありますが、大半はスチロールが使われていることが多いようです。

ダンボール襖と同じように、安価で量産はできますが枠が外せないため、張り替えが難しく、基本的には使い捨てとなります。

また、強度は段ボール襖よりも低いというデメリットもあります。

4種類のふすまの比較表

| 襖の種類 | 素材 | メリット | デメリット |

| 本襖 | スギやヒノキ | ・和室とマッチする ・日本の伝統を感じられる ・高級感がある ・通気性が良い ・断熱性が高い ・吸湿効果がある ・反りやねじれに強い ・何度でも張り替えができる ・本格的な仕上がりになる ・丈夫で耐久性が高い | ・大量生産ができない ・高価 ・お手入れが難しい |

| 戸襖 | ベニヤ板 | ・和洋混在の部屋にマッチする ・しっかりとしていて丈夫 | ・重く扱いにくい ・張り替えが難しい ・枠の取り外しができない |

| 段ボール襖 | 段ボール | ・安価 ・大量生産できる ・軽く扱いやすい | ・耐久性が弱い ・張り替えが難しい ・湿気を吸収しやすい ・反りが出やすい |

| 発泡スチロール襖 | 発泡スチロール | ・安価 ・大量生産できる ・軽く扱いやすい | ・耐久性が弱い ・張り替えが難しい ・反りが出やすい ・水分を吸収できない |

ポイント②:襖紙の素材で選ぶ

襖の枠となる組子に張られている紙や布のことを「襖紙(ふすまがみ)」と言います。襖紙の素材にも種類がありますので、こちらでご紹介していきます。

織物襖紙(おりものふすまがみ)

和紙に天然の繊維や合成繊維が織り込まれているのが、織物襖紙です。

天然繊維の絹・麻・レーヨンなどが使われており、見た目にも高級感があるうえ、丈夫で劣化しにくいのが大きな特徴です。

そのため一度きれいに張替えをすれば、家の状態や環境にもよりますが10〜20年は張替え不要です。しっかりとお手入れを行い、綺麗にお使いであればもっと長持ちする襖紙となります。

織物襖紙は職人が1枚ずつ手間をかけて丁寧に糸で編み込んで造られる襖紙のためシワになりにくく、天然素材ならではのぬくもりや高級感・存在感を感じることができます。

職人が1枚ずつ手間をかけて製造しているので、大量生産はできず値段は高価ですが長い目で見ると何十年も使い続けることのできる襖紙になるため、もっともコストパフォーマンスが良く、高級感もある襖紙のため当店でもオススメしております。

手漉き和紙襖紙(てすきわしふすまがみ)

原料に雁皮(がんぴ)・三椏(みつまた)・楮(こうぞ)などを使用し、職人が1枚1枚手で漉いて作られているのが手漉き和紙襖紙になります。

原料に限りがあり、手間もかかることから大量生産することはできません。

手漉き和紙襖紙は昔からの定番で、古くから伝わる日本伝統の襖に多く使用されています。手漉きならではの上品な風合いや光沢感・存在感が感じられ、色褪せも少ないので丈夫で長持ちします。

手漉き和紙襖紙は、繊維の細かいタイプや粗いタイプ、光沢のあるタイプ、触るとざらつきや和紙のテクスチャーを存分に感じられるタイプなど種類が豊富に出ています。

現在では安価なものから高価なものまで価格帯も幅広く、好みや予算によって好きなものを選ぶことができます。手漉き和紙襖紙も丈夫で長持ちするので、当店でも織物襖紙と同様にオススメしている襖紙になります。

機械漉き和紙襖紙(きかいすきわしふすまがみ)

手漉き和紙のような質感を表現し、機械で大量に生産されているのが機械漉き襖紙です。

雁皮・三椏・楮などの原料とされていますが、機械で作られるので手漉き和紙と比較すると安価で入手しやすいので一般住宅や集合住宅でよく使用されています。

ホームセンターなどで手軽に入手でき、最近では100円均一で販売しているところもあるようです。

また、デザインも豊富で好みの柄を選べ、貼り方も糊やアイロンでできるものなど簡単で、DIYにも適しています。

値段も安いため織物襖紙や手漉き和紙のように長期間使い続けることは難しく、急ぎでとりあえず張替えをしたいなど一時的な張替えをお考えの方にはオススメの襖紙になります。

3種の襖紙の比較表

| 襖紙の種類 | 素材 | メリット | デメリット |

| 織物襖紙 | 麻・絹・木綿など | ・丈夫で耐久性が高い ・色褪せしにくい ・断熱性が高い ・高級感やぬくもりがある ・シワになりにくい ・張り替えの期間が長い | ・大量生産ができない ・お手入れが難しい ・高価 |

| 手漉き和紙襖紙 | 楮・三椏・雁皮など | ・断熱性が高い ・種類やデザインが豊富 ・通気性が良い ・上品な光沢感や存在感がある ・色褪せしにくい ・調湿効果が高い | ・お手入れが難しい ・製造に時間と手間がかかる ・大量生産できない |

| 機械漉き襖紙 | 楮・三椏・雁皮・パルプなど | ・安価で入手しやすい ・種類やデザインが豊富 ・大量生産できる | ・破れやすい ・色褪せしやすい ・お手入れが難しい ・張り替えまでの期間が短い |

ポイント③:襖紙のデザインで選ぶ

最近では、さまざまな柄の襖紙が販売されています。

こちらでは、おしゃれな部屋を演出してくれる襖紙デザインを3選紹介していきます。

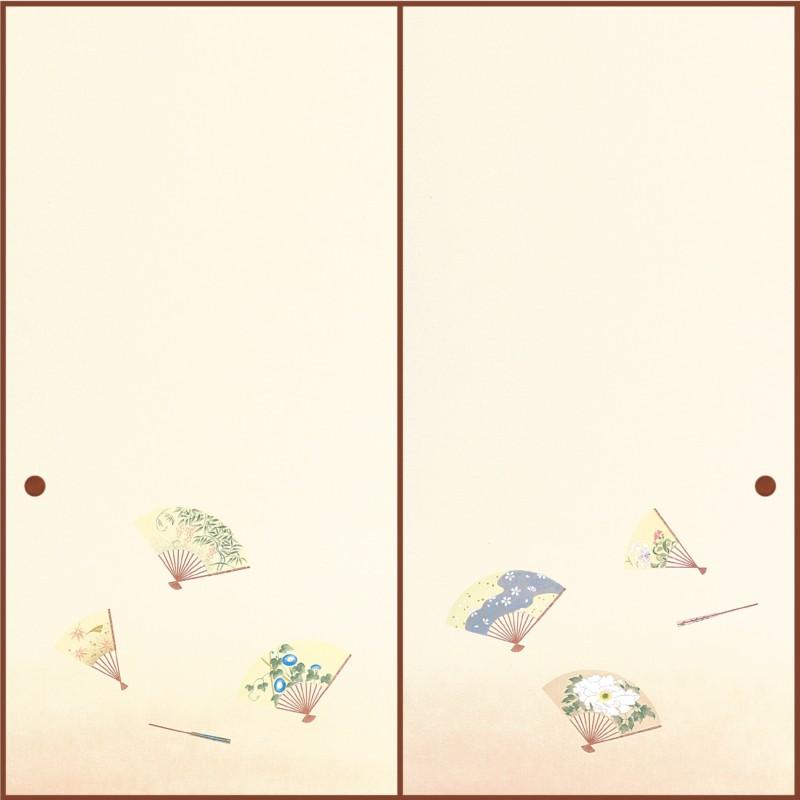

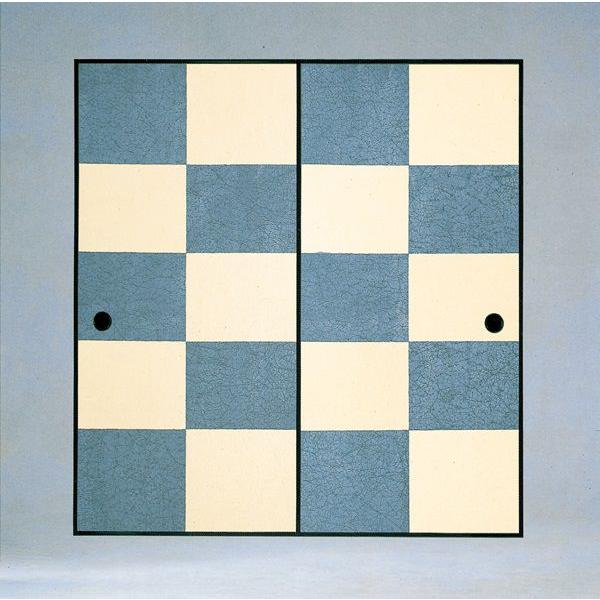

和モダンなデザインの襖紙

和モダンなデザインの襖紙は和室にも洋室にも合わせやすく、お部屋を現代風でスタイリッシュに演出できる襖紙なので幅広い層に人気があります。

特に洋室にある襖や、和室とリビングの間仕切りに使われている襖にはぴったりのデザインです。

襖紙のデザインで迷っているのであれば、まず和モダンなデザインをおすすめします。

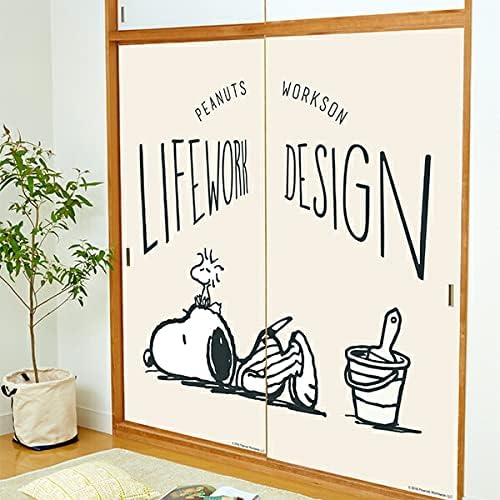

キャラクターデザインの襖紙

キャラクター柄の襖紙も近年増えてきています。

サンリオやディズニーのキャラクターなど、可愛らしいデザインのラインナップも非常に多いので、お子様のお部屋にいかがでしょうか?

また、子供っぽいキャラクターだけではなく、大人向けのアニメキャラクターデザインの襖紙も販売されています。

一度、「キャラクター名+襖紙」で検索してみると自分の好きなキャラクターの襖紙があるかもしれません。是非、お試しください。

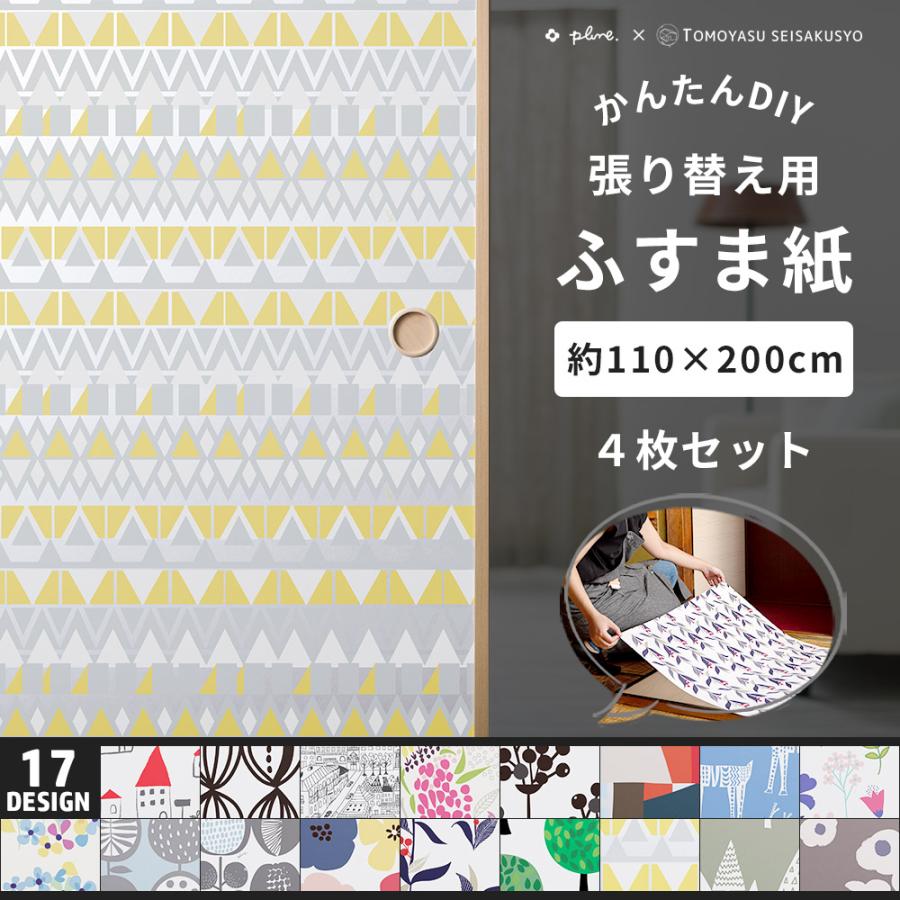

北欧風デザインの襖紙

シンプルでナチュラルな温かみがあるお部屋にしたい方は、北欧柄の襖紙がおすすめです。

北欧柄は、自然をモチーフにした柄が多く動物・植物・家・幾何学模様などがあります。

デザインが特徴的なので見ているだけでも癒されるのも人気の理由のひとつ。

また、性別や年齢関係なく、豊富なデザインから選べるのも嬉しいポイントです。

ポイント④:襖紙の貼り方で選ぶ

アイロンで貼る襖紙

アイロンで貼るタイプの襖紙は、襖紙の裏面についている熱で溶ける糊をスチームアイロンに当てて溶かして張替えをする襖紙になります。

アイロンひとつあれば手間や時間をかけず簡単に張替えができるので、DIYやリフォームに向いています。

特に段ボール襖の張り替えにおすすめですが、シワになりやすくアイロンで貼り付けるため、ダンボールが焦げてしまう可能性もあるので、作業の際には十分にご注意ください。

糊(のり)で貼る襖紙

襖紙の裏面に、あらかじめ糊がついているタイプの襖紙です。

一般住宅でもよく使われているのがこのタイプです。

水を含ませたスポンジで糊を戻し、切手を貼るような感覚で貼りつけることができるため張替え作業自体は簡単です。

デザインが豊富なのでお好みに合わせて選べるところもメリットですが、シワになりやすく破れやすいというデメリットも持っています。

水を吸収しやすい段ボール襖に不向きな襖紙となりますのでご注意ください。

シールで貼る襖紙

裏面についている両面テープを剥がして貼るのがシール襖紙です。

こちらも簡単に作業できるのでDIYや張り替え初心者に向いています。

しかし、空気が入らないように貼らないとシワやたるみができやすい襖紙ですので、1人よりも2~3人で作業したほうが失敗がないかもしれません。

また、貼る場所を間違えて失敗してしまうと、修正するのが難しいので注意が必要です。

ポイント⑤:襖の機能性で選ぶ

最近の襖紙は、機能性に優れたものが販売されています。

ライフスタイルに合わせて機能面をチェックし選ぶのもひとつの方法になります。

汚れにくい襖紙

はっ水機能があり、水をはじく襖紙もあります。

水分を浸透させないので汚れにくく、きれいな状態がキープできます。

水拭きができるのでお手入れも簡単になり、日々のメンテナンスを楽にしたい方におすすめです。

ペットや小さなお子様がいたり、汚れやすい環境にある方にも適しています。

消臭・抗菌機能つき襖紙

湿度が高くなると襖にカビが繁殖しやすくなりますが、抗菌加工がしてある襖紙であればカビや細菌の繁殖を防ぐことができます。

カビは気温20℃~30℃、湿度が60%以上になると繁殖しやすいと言われています。雨が降りやすく湿度が高い地域にお住まいの方は、抗菌加工の襖紙がおすすめです。

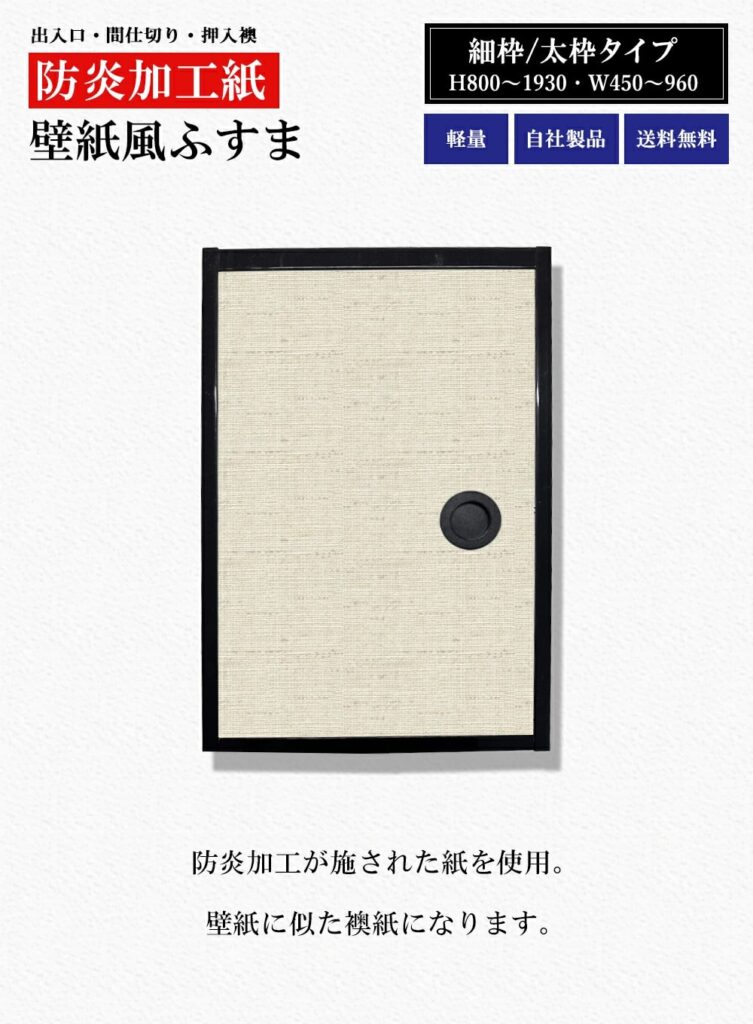

防炎加工のされた襖紙

防炎機能がついている襖紙は、炎が近づいても燃え上がらず、焦げ跡ができるだけで済むのが特徴です。

また、有毒ガスも発生しないため小さなお子さまやペット、ご年配の方がいるご家庭や集合住宅にもおすすめです。

防炎機能の他に臭いも緩和してくれるのも嬉しいポイントです。

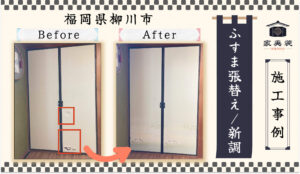

襖の交換/新調や張替えは専門店がおすすめ

襖のなかには、DIYで張替えができるものもあることがわかりました。

しかし、張替えの際には襖自体を変えるべきか、今の環境うあやライフスタイルにあった襖や襖紙はどれかなど総合的な判断をする必要があります。そのような点を踏まえると、襖の交換や張替えは専門店へ依頼するのが安心で最もオススメです。

専門店に依頼した方がよい理由としては以下のような理由が挙げられます。

- 交換や張替えに手間や時間がかからない

- 専用の工具を準備しなくてもいい

- 襖の張替えや交換について豊富な知識や経験がある

- プロならではのキレイな仕上がりにしてもらえる

- 自宅にぴったりの襖を選んでもらえる

- アフターサポートが充実している

- 襖以外(網戸・畳・障子など)の相談もできる

なお、専門店に依頼すると費用がかかるため、DIYでの張り替えや交換を考えている方もいるかもしれません。しかし、さまざまな方法を自分で試したり道具を準備したりするのは、かえって費用が高く時間もかかってしまう可能性があります。

張替えのプロにお任せすることで、時間も手間も費用も抑えられるので、タイムパフォーマンスもコストパフォーマンスも良くなるのではないでしょうか。

まとめ

今回は失敗しないふすま選びのためのポイントをご紹介しました。襖を選ぶ際に大切なポイントは、以下のことになります。

- 種類で選ぶ

- 素材で選ぶ

- デザインで選ぶ

- 貼り方で選ぶ

- 機能性で選ぶ

ライフスタイル・好みなどにより、お住まいによってそれぞれ何を優先するかは違ってきますが、素敵な和室作りに上記のポイントを参考に襖選びをすることが大切です。

また、襖の交換や張り替えは自分でもできますが、失敗なく美しい仕上がりを求めるなら専門店に依頼するのが確実です。

これからマイホームに和室を作る予定の方や現在のご自宅の襖を交換したい方は、最適な襖を選び快適な和室ライフをお過ごしください。