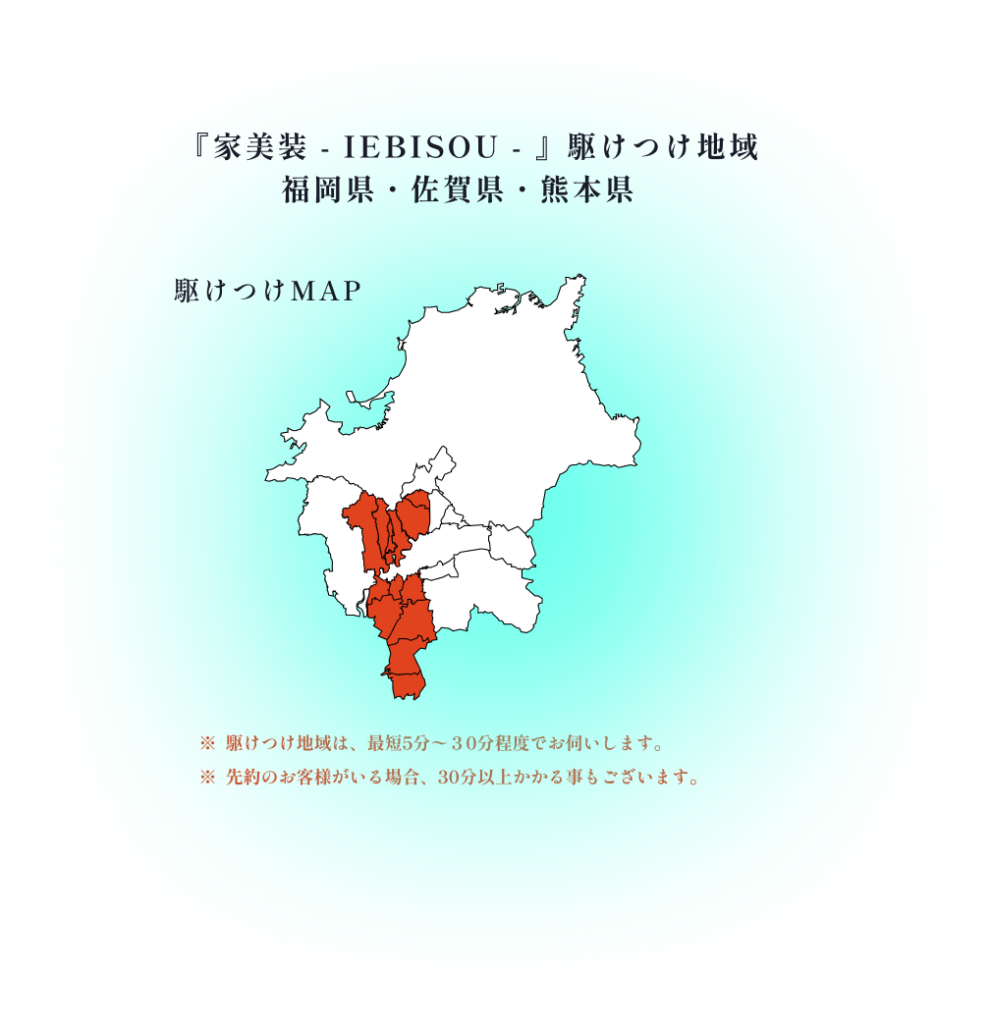

はじめまして、福岡県・佐賀県・熊本県(一部地域)の以下の駆けつけ地域を中心に【襖・障子・畳・網戸】の張り替えを行う専門店『 家美装(いえびそう)』です。

- 福岡県 柳川市・大牟田市・みやま市・筑後市・大木町・大川市

- 佐賀県 神埼市・鳥栖市・吉野ヶ里町・上峰町・みやき町・基山町

- 熊本県 荒尾市

襖(ふすま)は日本の歴史ある建具のひとつで、主に和室で使われることが多い引き戸の一種になります。

木製の骨組みに襖紙を貼り、引手と縁が付けられた建具になります。

襖の寿命は一般的に10〜20年前後と言われていますが、使用状況や使用環境によって寿命は大きく異なります。そこで、なるべく襖をキレイな状態で長くお使頂くには、日頃のメンテナンスが重要になります。

本記事では、襖のお手入れ方法がよくわからないという方向けに襖のメンテナンス方法について、襖の部分別のお掃除のやり方や日頃簡単にできるお手入れ方法についてご紹介していきます。

お部屋に襖があり、お掃除・お手入れ方法が知りたいという方は、ぜひ参考にしていただける内容になるかと思います。

襖のメンテナンスはなぜ重要?

襖のメンテナンスは、襖の寿命を長くし、見た目の美しさを保つためにとても重要なことです。

また、メンテナンスをすることでふすまに付着する汚れやカビの発生を防ぎ、健康被害を抑えることができます。

襖のメンテナンスが重要である理由を解説いたします。

①:和室の外観を綺麗に保つことができる

襖は和室の雰囲気を大きく左右する建具です。

汚れやシミがあると和室全体の清潔感が損なわれてしまいます。こまめにお手入れをすることで常に美しく綺麗な状態を保つことができます。

特に客間は、来客を通しもてなす空間でもありますので部屋を見て、相手があなたに持つ印象を大きく変えてしまいます。

②:ふすまの寿命を伸ばすことができる

定期的に襖のお手入れをすることで劣化を防止し、襖の寿命を伸ばすことができます。

襖(本襖)の内部は木材が使用してあり、表面には襖紙と呼ばれる紙が張られています。どちらも天然素材であるため経年劣化はしていきますので、長くキレイな状態を保ちたい方は日々のお手入れが非常に重要になります。

また、こまめにお手入れすることで襖が長持ちするので、襖紙の張替え頻度を減らすことができ、経済的負担を軽減できます。

③:使用上のトラブルを防止することができる

襖(本襖)であれば、襖の枠や敷居などは木製のため、湿気や乾燥により変形することがあります。

変形すると襖の開閉がスムーズでなくなったり、襖自体が外れやすくなるなどのトラブルが起こる可能性があります。

定期的なメンテナンスをすることで、湿気や乾燥の影響を軽減し変形などのトラブルを防ぐことができます。

④:快適な室内環境を保つことができる

襖は、湿気を吸収し放出する天然のエアコンのような調湿機能を備えています。

梅雨の時期など湿気の多い状態が続く時期に何もメンテナンスをしないと、襖紙の劣化やカビの発生を招いてしまうことがあります。

カビの発生は身体への悪影響を及ぼしますので、部屋の定期的な換気や除湿を行うことで快適な室内環境を保ち、健康被害に防ぐことができます。

⑤:襖自体が傷むのを防止することができる

襖は何度でも襖紙を張替えできるのが特徴です。

枠を交換せずに襖紙だけを張替えするので非常に長持ちしますが、普段のお手入れを怠ると襖そのものを痛めてしまう可能性があります。

10年~20年程度が襖の一般的な寿命とされていますが、お手入れを怠ると襖全体がダメになってしまいます。そうなった場合、襖を新調してから数年で襖を新調し直すことになるかもしれません。そのため、普段のメンテナンスがとても重要です。

※襖を長く使うためのお手入れ方法が知りたい方はこちらの記事をご覧ください。

襖の種類について

襖には種類があり、大きく分けて以下4つに分類されます。

- 本襖(ほんぶすま)

- 戸襖(とぶすま)

- 段ボール襖

- 発泡スチロール襖

この章は、それぞれの特徴や違いなどを簡単に表にまとめました。

| 襖の種類 | 特徴 | メリット | デメリット |

| 本襖 (ほんぶすま) | 和襖(わぶすま)とも呼ばれ、4種類のなかでも一番歴史の長い伝統的な襖で主に和室の間仕切りとして使われている。組子と呼ばれる木製の骨組みを土台として使用。 | ・古い襖紙を剥がせば何度でも張替えることができる ・上質な木材と和紙を使い、職人が丁寧に作るため持ちがいい ・湿気を吸収し放出する調湿効果がある ・反りやねじれに強い ・高級感や重厚感がある | ・高価である ・職人が手作りをするため量産ができない |

| 戸襖 (とぶすま) | 和室と洋室を違和感なく仕切るために使われる引戸の一種。和室側は襖紙が貼ってあり、洋室側はクロスや壁紙が使われ、ベニヤ板を土台として使用している。 | ・手軽に部屋の雰囲気を変えることができる ・和室/洋室を違和感なく仕切れる ・壁紙やクロスのデザインが豊富 | ・重量がある ・取り外しができないため張替えが難しい |

| ダンボール襖 | 襖の芯材にダンボールを3層ほど使用した襖。アパートやマンションなどの集合住宅でよく見られ、軽くて扱いやすいのが特徴。叩くと鈍い音がし、引手は釘で打たれていないことが多い。 | ・軽量で扱いやすい ・襖紙の種類が豊富 ・コストが低く量産が可能 | ・破れやすい ・湿気に弱い ・反りやねじれなど変形しやすい ・襖の種類によっては張替えが難しい |

| 発泡スチロール襖 | 芯材に発泡スチロールを使用した襖のことで、アパートやマンションなどの集合住宅でよく見られ、軽くて扱いやすい。段ボール襖と同様に、叩くと鈍い音がし、引手は釘で打たれていないことが多い。 | ・軽く扱いやすい ・コストが低く量産が可能 ・襖紙の種類が豊富 | ・破れやすい ・熱に弱く変形しやすい ・襖の種類によっては張替えが難しい |

※襖の種類について詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。

※戸襖について詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。

※段ボール襖・発泡スチロール襖について詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。

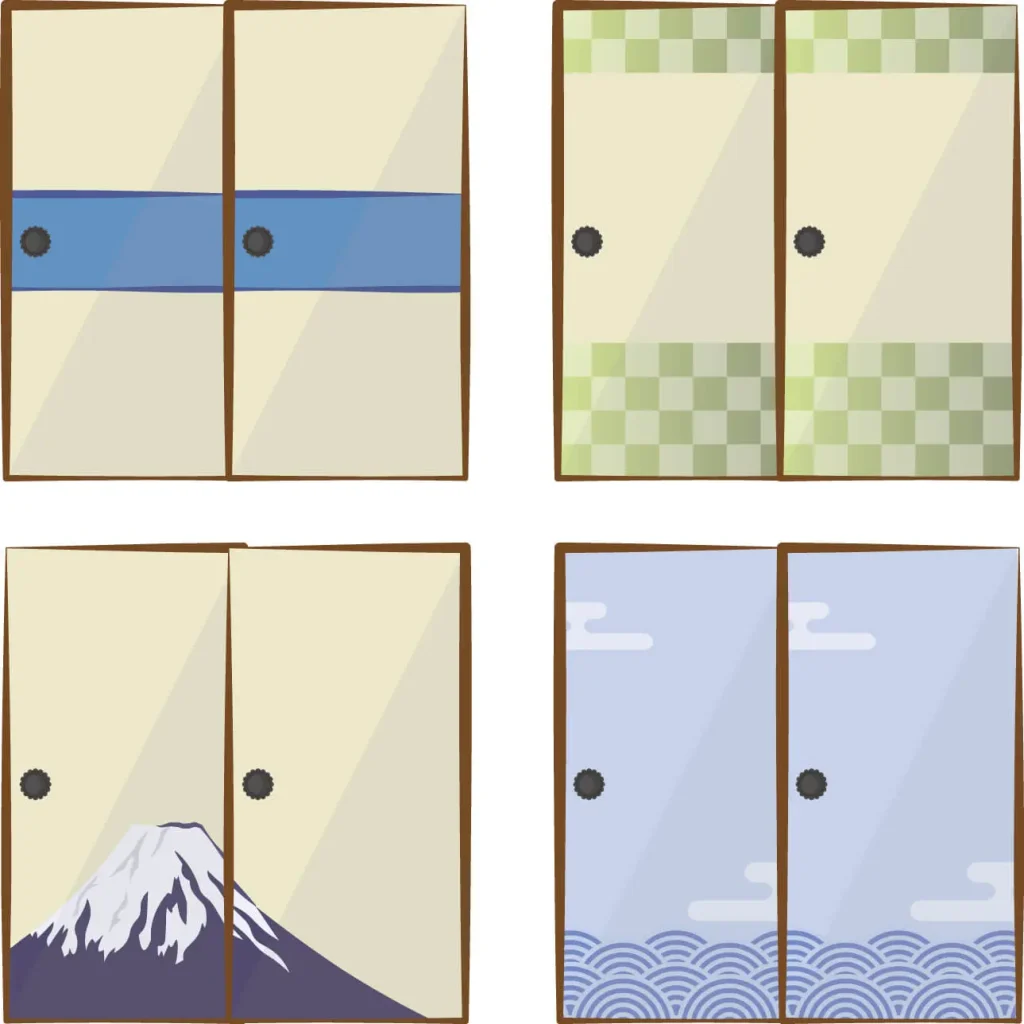

襖紙(ふすまがみ)の種類について

襖紙(ふすまがみ)とは、襖の枠に張る襖専用の紙のことです。

種類もさまざまで、以下のようなものがあります。それぞれの特徴や違いを解説していきます。

- 和紙襖紙

- 織物襖紙

- アイロン接着襖紙

- 再湿のり襖紙

- シール襖紙

- ビニール襖紙

和紙襖紙

上品な風合いと和紙ならでは柔らかな質感が特徴。素材や製造方法が異なるものが多く、上から「本鳥の子」「鳥の子」「上新鳥の子」「本鳥の子」の順にランクが分かれています。

和紙は通気性や調湿効果に優れているので、湿気を吸収しカビの繁殖を抑える効果も期待できます。

また、和紙襖紙は「手漉き」と「機械漉き」に分けられます。手漉き和紙は職人の技術により1枚1枚丁寧に作られているため、高級で耐久性に優れた仕上がりになり、量産はできません。機械漉き和紙は原料を機械で漉いて大量に作られるため、安価でバリエーションが豊富です。

織物襖紙

天然繊維(麻・絹・木綿など)や合成繊維(レーヨン・マニラ糸など)を和紙に織り込んだ襖紙のことです。通常の和紙襖紙よりも耐久性に優れ、丈夫な構造をしているため経年劣化しにくく、寿命が長い襖紙です。

織り込まれる糸の種類や加飾(かしょく:製品の外観を装飾したり質感を変えることで見た目の印象を向上させる技術)方法により、普及品と呼ばれる安価なものから高級品まで、さまざまな種類があります。

アイロン接着襖紙

襖紙の裏面に熱で溶ける糊が付けられており、アイロンを当てれば簡単に貼ることができる襖紙のことです。

DIY初心者でも扱いやすく、水や糊を使わなくていいため、作業中に周囲を汚す心配がありません。また剥がす際もアイロンを使うため、手間がかかりません。

安価で入手でき、デザインや柄が豊富なのでお部屋の雰囲気を手軽に変えることができます。

再湿のり襖紙

裏面に、再湿のり(水を含ませるとのりの成分が溶けだし、接着力を持つのり)が塗布してある襖紙のことを指します。水を含ませたスポンジや刷毛でのりを簡単に戻すことができるので、初心者でも比較的簡単に貼ることができます。 アイロンやシールタイプの襖紙に比べると、剝がれにくく仕上がりがキレイと言われており、柄や種類が豊富なためお部屋の雰囲気に合わせてさまざまなデザインから選ぶことができます。

シール襖紙

裏面がシールになっており、裏紙を剥がして貼れば簡単に張替えることができる襖紙です。従来の襖紙のように、水やのりを使用しなくていいため、手や作業場を汚さず張替えをすることができます。

枠を外さなくても張替えが可能なため、戸襖などの枠が外れない襖にも適しています。また、現在貼ってある襖紙の上から貼れるタイプも販売されているので、手軽に張替えを楽しむことができます。

ビニール襖紙

表面に耐水性に優れた樹脂がコーティングしてあり、汚れても水拭きをすることができ傷がつきにくい襖紙です。

公団用に開発されたビニール襖紙もあり、非常に耐久性が高く一般的な襖紙よりも厚みがあり、織り柄や色柄も統一されているのが特徴です。

※襖紙の種類について詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。

襖の各部分の名称について

襖は部分ごとにそれぞれお手入れ方法が異なります。また、使われている素材によってもお手入れ方法が異なります。

襖紙

襖紙の多くは紙でできています。

和紙は、手漉き和紙と機械漉き和紙の2種類に大別されますが、どちらも基本的に水拭きはNGとなります。これは洋紙でできている襖紙にも同じことが言えます。

水拭きがNGなため、柔らかいはたきや柔らかいブラシなどを使い表面のホコリや汚れを上から下に向かって優しく落とします。あまり強くこすると、表面が毛羽立ちやすいので注意が必要です。

軽い汚れがある場合は、汚れていない白い消しゴムを使って優しくこすり、汚れを落とすこともできます。

シミやカビなどが発生し汚れがひどい場合は、水で濡らした雑巾を固く絞り、優しく汚れを落としたらすぐに乾拭きをするようにしてください。

それでも汚れが落ちない場合は、無理に落とそうとせず張替えを検討するのもひとつの方法です。

襖紙の素材は、和紙(手漉き・機械漉き)の他にも織物やビニールの素材が使われている襖紙があります。

洋紙襖紙とは?

木材やパルプなどの原料を機械で漉いた襖紙のことを指し、機械で製造するため大量生産ができ、襖紙の中でも比較的安価なところが特徴です。

本・雑誌・新聞紙・段ボールなどが洋紙でできています。

織物襖紙

織物襖紙は、和紙に糸を織り込んで作られています。性質上、水分を吸収しやすく一度汚れがつくと表面を水拭きすることができないので、和紙襖紙と同様に、はたきや柔らかいブラシで上から下に向かってホコリ落とします。

隙間のほこりは、先の細い筆や綿棒などで取り除くこともできます。また、掃除機の先端をブラシタイプに替えて、優しく吸い取るのもおすすめです。

シミがついている場合は水で濡らした雑巾を固く絞り、表面を軽くポンポンするようにして汚れを拭き取ります。表面を強くこすり過ぎると、繊維が傷んでしまうのであくまでも優しく行うのがポイントです。

ビニール襖紙

ビニール製の襖紙は基本的に水拭きや洗剤拭きが可能です。まずはほかの襖紙と同様、表面にホコリをはたきやブラシで払っておきます。

中性洗剤を薄めた水で雑巾を濡らしたあと固く絞り、ビニール襖紙を拭いたら、洗剤が残らないように仕上げ拭きをします。最後に、防水スプレーを掛けておくと新しい汚れが付くのを防ぐことができます。

引手

引手はあまり汚れが目立たない部分かもしれませんが、開閉時に手をかけるので手あかなどが付きやすい部分でもあります。

基本的には水で濡らして固く絞った雑巾で、水拭きをして汚れを落とします。その際は、襖紙を水で濡らさないように注意しながら拭くことがポイントです。

引手に使われている素材は、木・陶器・プラスチック・金属(金・銀・銅・真鍮・鉄など)など多岐に渡りますが、素材に合わせたお手入れ方法をご紹介します。

木製

木製の引手のお手入れは、まず乾いた柔らかい布でホコリを拭き取ります。手あかなど汚れがひどい場合は、水で濡らし固く絞った雑巾で拭き取り、その後乾いた雑巾で仕上げ拭きをします。

木製の引手は湿気や乾燥の影響を受けやすく、過度に乾燥するとひび割れしたり変色することもあるため、乾燥しやすい時期は部屋の湿度を適度にキープすることが大切です。

ベンジンやアルコールなどの薬品を使用すると変色の原因となりますので、注意が必要です。

金属製(金・銀・銅・鉄・真鍮・鉄など)

金属の引手の一般的なお手入れも、基本は木製と同じでまず柔らかい布で指紋やホコリを拭き取ります。

汚れがひどい場合は中性洗剤を少量柔らかい布やスポンジに取り、汚れを落とします。洗剤が残らないように水拭きし、最後は水気をよく拭き取り乾燥させることが大切です。

もし緑青(ろくしょう:銅の表面にできる緑色のサビのこと)が発生した場合は、酢と塩を1:1で混ぜ、ペースト状にしたものでこすり落とすことができます。また、重曹を使うと金属の表面を傷つけることなく汚れを落とすことができます。

そのほかにも、サンドペーパーや金属ブラシでサビを取り、軽くサビ止めスプレーをかけるという方法もあります。そうすることでサビの進行を抑制することができます。

また、金属たわしや粒子の洗いクレンザーは傷の原因になり、緑青が発生する原因となるので使う際は注意が必要です。

陶器

陶器製の引手は、まず柔らかい柔らかい布で指紋やホコリを拭き取り、汚れがひどい場合は中性洗剤を少量含ませた布やスポンジで汚れを落とします。その後、よく水拭きし洗剤が残らないようにします。

また、陶器は水分を吸収しやすいという特性があるため、換気をしてしっかりと乾燥させるのがポイントです。

プラスチック製

プラスチック製の引手のお手入れは、基本的には柔らかい布で汚れを水拭きするのがおすすめです。

汚れがひどい場合は、少量の中性洗剤を布やスポンジに含ませ、表面を優しく拭きます。その後、水で濡らし固く絞った雑巾で仕上げ拭きをし、洗剤が残らないようにします。

縁(ふち)

襖の枠となる縁は木製のものが大半で、大きくわけて「生地縁(きじふち)」と「塗り縁(ぬりふち)」に分類されます。ほかにも、アルミやプラスチック製の縁も存在します。

木製

生地縁は木材の素材を加工せず、そのまま枠として使用している縁のことで、ヒノキ・ひば・たも・栗・杉柾(すぎまさ)などが原料となります。

塗り縁とは襖の枠のことで、漆(うるし)やカシューなどで塗装されたもののことを指します。素材にはヒノキ・ひば・スプルース・米杉などの木材が使用されています。これらの基本のお手入れは、まずはたきなどで表面のホコリを落とし、その後柔らかい布で優しく拭き取ります。

汚れが落ちないときはアルカリ電解水を布に含ませ汚れを拭き取る方法もありますが、基本的には水拭きは避け、乾拭きのみのお手入れをおすすめします。

アルミ製

アルミ製の襖縁も、基本のお手入れは木製と同じになります。アルミは比較的腐食しにくい素材ですが、砂・ホコリ・塩分などの汚れを長期間放置しておくと、湿気の影響でサビが発生することもあるので、汚れが軽いうちにお手入れをすることがポイントです。

軽い汚れなら水拭きし、中程度の汚れは薄めた中性洗剤を含ませた雑巾などで拭き、ひどい汚れの場合は中性洗剤と目の細かいやすりでこすります。汚れを落としたら洗剤が残らないようにし、しっかりと仕上げ拭きをするようにしてください。

プラスチック製

プラスチック製の縁も基本のお手入れは木製と同じになりますが、落ちにくい汚れの場合は水拭きか、中性洗剤を薄めた液で拭き取り、仕上げに乾拭きをして洗剤と水分をしっかり取り除きます。

鴨居・敷居

襖のスムーズな開閉のために、鴨居と敷居のお手入れはとても重要です。鴨居・敷居ともに表面のほこりははたきなどで払い、その後柔らかい布で乾拭きをするのが基本のお手入れになります。

鴨居や敷居に使われている素材は、ヒノキ・杉・パイン・ツガなどの木材が多く使用されています。近年ではメンテナンスのしやすさからプラスチックタイプのものも使われています。

鴨居や敷居はレール部分にホコリが溜まりやすいため、こまめに掃除をすることが大切です。掃除機のブラシヘッドやハンディモップなどを使用すれば、ホコリが舞うことなくキレイな状態にすることができます。

狭い溝の間の汚れがなかなか取れないときは、菜箸や千枚通し・楊枝などを使って汚れをかき出すという方法もあります。

手あかなどの汚れは、お湯に浸してよく絞った雑巾で拭き掃除をすると、水拭きよりも汚れが落ちるのが早く、タンパク質汚れに効果的です。

レール部分の掃除が終わったら、シリコーンスプレーを吹きかけておくと襖の開閉がスムーズになります。

プラスチック製

基本のお手入れは木製と同じで表面のホコリを払い、柔らかい布で仕上げ拭きをします。レールに関しても同様です。

汚れが落ちにくい場合は、水拭きまたは少量の中性洗剤を薄めた液で拭き、最後に乾拭きで水分をしっかり取り除きます。

襖全体のメンテナンス方法

襖を長くキレイに保つためには、日頃のお手入れが重要です。

具体的には以下のような内容になります。

- 換気をする

- 表面のホコリを落とす

- 引手周りの汚れを落とす

- 溝の掃除をする

換気をする

襖紙や素材である木材は天然素材であるため、湿気が多いときは吸収し乾燥すると放出するという調湿機能を持っています。しかし、梅雨時期などで湿気が多すぎると放出することができなくなり、襖自体が傷んだりカビが発生したりします。

そのため、天気のいい日に1日30分程度換気をすることをおすすめします。ただし、乾燥しすぎると傷みの原因となりますので、注意が必要です。

表面のホコリを落とす

表面についたホコリは、はたきなどでこまめに払っておくことが大切です。襖紙についたホコリを長期間放置するとそのホコリが水分を吸収し、カビやシミの原因になりかねません。

はたきにはさまざまな素材がありますが、柔らかい素材のものを選び襖の表面を傷つけないようにすることがポイントです。

引手周りの汚れを落とす

襖の引手は開閉時に手をかけるため、手あかなどの汚れが付きやすい部分になります。タオルや布で乾拭きするか、水で濡らし固く絞った雑巾で汚れを拭き取るのがおすすめです。ただし、水拭きの場合は襖紙を濡らさないようにしてください。

引手周りの汚れが目立つときは、キレイな消しゴムで優しくこするのも効果的です。

溝の掃除をする

敷居の溝はどうしても汚れが溜まりやすい部分です。溝にホコリやゴミが溜まると、襖の開閉がスムーズにいかなくなることもあります。

掃除機などで定期的にゴミやホコリを吸い取るようにしてください。また、ホウキやブラシでかき出すのもおすすめです。

掃除機などで定期的にゴミやホコリを吸い取るようにしてください。また、ホウキやブラシでかき出すのもおすすめです。

襖の張替え時期のサインは?

一般的に、襖の寿命は約10年ほどと言われていますが、「見た目の劣化」と「機能性の低下」にわけられます。10年以内でも、もし以下のような状態が見られる場合は張替えを検討したほうがいいかもしれません。

【見た目の劣化】

- 襖紙の破れ

- 汚れやシミ

- 日焼けなどによる色褪せ

- カビが発生している

【機能性の劣化】

- 開閉時にひっかかる

- 開閉時に異音がする

- 襖紙のたるみ

- 襖紙の剝がれ

- 引手が壊れている

襖の張替えは専門店へ

以下理由から、襖の張替えはDIYより専門店に依頼をすることをおすすめします。

- 手間や時間がかからない

- 張替えについての経験や実績が豊富

- 専門用具を揃えなくてもいい

- 失敗のリスクがない

- 襖のサイズ選びに困らない

- 襖以外の相談もできる(障子・畳など)

なお、【家美装】はさまざまな種類の襖をご用意しており、襖の張替えの豊富な実績があります。襖紙はお見積りの際にサンプルをお持ちし、お客様にぴったりのものを実際に触れながらお選びいただくことができます。

※襖の張替えの施工実績を掲載しています。ぜひこちらをご覧ください。

まとめ

今回は、襖のメンテナンスについて各部分ごとについてと、日頃からできるお手入れ方法を詳しくご紹介しました。

美しい見た目を保ち、寿命を長くするために襖のお手入れはとても重要です。また、襖のお手入れをすることで快適な室内環境をキープでき、健康被害を防ぎます。

日頃から手間のかからないお手入れをすることが大切ですが、襖は、襖紙・引手・縁・敷居・鴨居で構成されており、各部分と素材ごとに適したお手入れ方法があります。

お部屋の襖のお手入れをする際は、各部分がどんな素材でできているかをよく把握したうえで適切なケアをすることが重要です。

しかしながら、ご紹介したお手入れ方法を試してもキレイにならなかったり、襖自体が破損しているなどの場合は張替えを検討されることをおすすめします。その際は、一度張替え専門店へご相談ください。

お盆も近づき始めているため、少しずつ襖の掃除を始めようと考えていらっしゃる方もいるかと思います。日頃のお手入れプラス、ぜひ部分ごとの掃除も取り入れてみてください。

弊社『家美装 – IEBISOU – 』は、ふすま・障子・網戸・畳の張替え専門店です。

張替え業以外にもリフォーム業も得意としており、張替えのご依頼から始まり、ちょっとしたお家の修理や改築・大きなリフォームのご依頼までお客様の環境やタイミングに合わせて、お家のお困りごとを弊社1社で丸っとご対応させていただいております。

現在は以下3店舗を運営しております。

- 家美装 柳川・大川店

- 家美装 神埼・鳥栖店

- 家美装 大牟田・荒尾店

張替え業以外のリフォーム関連のご依頼では以下のようなお家のお困りごとを対応しています。

詳しい実績やご依頼のご相談はいつでもお気軽に家美装までお電話ください。

- クロスの張替え

- 床(フロア)の張替え

- 波板交換

- 人工芝新設

- 窓の取り付け/交換

- 手すり取り付け

- カーテン取り付け

- 水回り工事(キッチン/トイレ/お風呂)

- 外構工事(ガレージ・バルコニー)

- 外構工事(塀/柵)

- その他、リフォーム

- etc.

弊社のサービス対応地域は以下になります。

- 福岡県

柳川市, 大川市, 大牟田市, みやま市, 筑後市, 大木町 - 佐賀県

神埼市, 鳥栖市, 吉野ヶ里町, 上峰町, みやき町, 基山町 - 熊本県 荒尾市

また、弊社は同じ店舗・サービス対応地域内で『お助け110番』という便利屋業もサービス展開しております。

お助け110番では、高いところの電球交換から始まり、家具移動や窓拭き、不用品引き取りなど、家族や友人など誰かに依頼するほどでもないちょっとした日頃のお家のお悩みを解決する便利屋業も行っております。

- 電球交換

- 剪定・伐採

- 草むしり

- 防草シート張り

- 雨どい清掃・交換

- ドアノブ交換

- 家具移動

- 不用品片付け

- 窓拭き・床の清掃

- ハウスクリーニング(お風呂/洗面台/トイレ/キッチン/換気扇)

- その他、ちょっとしたお家のお悩み

私たちは、ちょっとしたお悩みからお家の大きなリフォームまで『家美装』・『お助け110番』で幅広く/柔軟にお客様の要望に対応しております。

『家美装』でも『お助け110番』でも、お家のことでお困りの際はいつでもお気軽にご相談/お問い合わせください。

スタッフ一同心よりお待ちしております。

家美装 オーナー 吉田 亘児